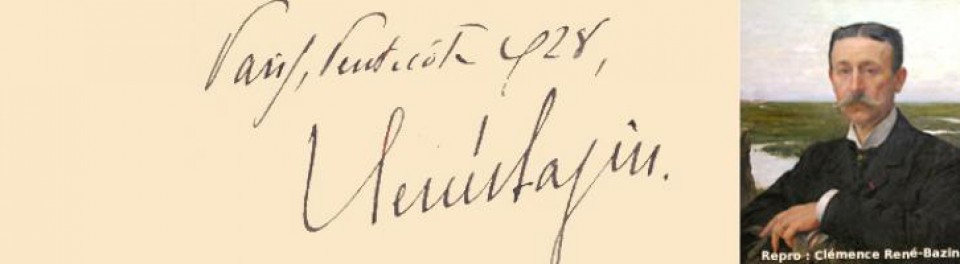

Récits du temps de la guerre de René Bazin Le 6 mai 1915.

La lettre que voici a été écrite à sa mère par un maréchal des logis de dragons. Elle est si jeune, si brave, si noble, que j’ai éprouvé de la joie en la lisant, et que j’ai remercié l’ami de qui je la tiens. Je la citerai donc, afin que cette joie soit à plusieurs :

« Maman chérie,

« Je viens d’assister, au fameux bois de X…, où nous sommes depuis quatre jours, à l’un des spectacles les plus grandioses et les plus impressionnants de la guerre moderne.

« Vers six heures du matin, en revenant des tranchées de première ligne où nous avions veillé toute la nuit, et fait des patrouilles, nous apprenons que l’aumônier de la brigade de cavalerie dit une messe à sept heures et demie. En effet, au milieu des bois, à l’heure indiquée, dans une ancienne remise de château à moitié ruiné, un brancardier-prêtre, en bottes et éperons, revêtu des ornements sacerdotaux, assisté d’un adjudant, frère mariste à longue barbe blonde, héros cité récemment à l’ordre du jour de l’armée, commençait l’office divin, devant l’autel improvisé, fait d’un vieux placard renversé.

« Tout autour, dedans et dehors, une nombreuse assistance, émue et recueillie : des officiers supérieurs, des capitaines grisonnants, d’élégants sous-lieutenants imberbes, des hommes de tout grade et de tout âge…, ceux qui ont échappé à mille morts déjà, ceux qui ont été blessés et sont revenus sur le front…, ceux qui vont mourir demain, peut-être aujourd’hui, peut-être dans une heure, ou même dans une minute, – car les Allemands bombardent le bois du soir au matin, – tous ces gens, sur lesquels plane la grande ombre de la mort, adoraient en silence le Dieu des armées : « Sanctus… Sanctus Deus sabaoth ! » Puis l’adjudant barbu, à genoux dans la poussière, récite le Confiteor. A côté de lui viennent se ranger colonel, officiers et soldats, « Domine, non sum dignus !» dit le prêtre en levant l’Hostie sacrée… Tout le monde se frappe la poitrine et communie, tandis qu’éclate, au dehors, le fracas des marmites, et que les obus passent et repassent, en sifflant, au-dessus de la fragile toiture. Puis la dernière bénédiction et le dernier Évangile.

« Le prêtre-soldat se retourne et parle. Il dit la nécessité de vivre en Dieu et pour Dieu toutes les minutes de notre brève existence, l’utilité de la prière en action, de la prière sans paroles, de l’offrande suprême offerte au Crucifié à l’heure suprême de la mort prochaine. Il rappelle les blasphèmes des barbares, qui ont osé railler la Vierge de Lourdes, et sa voix forte de soldat, ses paroles martelées, simples, brutales, s’échappant de l’abri trop étroit, se répandent sous les grands pins, pardessus les fronts pensifs. Enfin, une dernière prière pour la France, un De Profundis pour

les frères morts : et le murmure des réponses se perd dans le bois, avec la plainte du vent qui fait frissonner les branches…

« Dussé-je vivre cent ans, je me rappellerai toute ma vie ces choses-là. Un seul de ces spectacles, même pour un incroyant qui serait simplement un artiste ou un poète, vaudrait toutes les fatigues et les risques de la guerre… »

Sans doute, nombre de Français, qui sont morts dans cette guerre, n’avaient pas la foi de ce jeune homme. Il y a des raisons multiples qui peuvent déterminer au sacrifice de la vie des hommes qui ne sont pas croyants : il y a l’honneur, l’exemple, l’amour de la patrie ; il y a aussi tant de survivance, en eux, de l’âme de leurs pères ! Mais, si l’on peut comprendre d’autres genres de courage, on ne saurait en trouver un plus beau que celui-là. Il me touche comme une chose parfaite. Il est joyeux ; il est sans haine aucune ; il commande aux nerfs et au sang ; il est fait de tous les grands amours, sans en excepter un ; il n’a pas de mesure et il est raisonnable.

Comme on le voit, ce dragon, retournant à son bois où ses camarades l’appellent de loin, plaisantant avec eux, riant parce que la belle jeunesse ne peut se passer de rire, et causant du jour prochain où on va les « avoir! »

Et que pense-t-il, l’aumônier ? Il s’en va, lui aussi, songeant aux paroissiens de sa paroisse où l’on meurt si vite, à des enfants qui l’attendent, à des recommandations qu’on lui a faites, à des bonnes volontés, à des refus de la grâce, à la tournée qu’il fera tout à l’heure dans les tranchées, à des figures disparues et qui l’enveloppent : « Même par-delà la mort, donnez- moi le secours ! Donnez-moi le secours ! » Une immense fraternité lui emplit l’âme. Il se trouve bien seul pour tant d’ouvrage.

Où est-il né ? Peu importe : il est de France. De quelle famille ? Probablement d’une famille modeste, où tout était en place, l’autorité et la tendresse, où l’on travaillait, où l’on s’aimait avec une grande estime, père, mère, enfants. Peut-être aussi est-il d’une famille riche, mais où la richesse, ayant affiné l’éducation, l’esprit, le visage même, n’a pas gâté le cœur ; où la puissance de sacrifice a grandi, au contraire, et suffit aisément aux devoirs multipliés.

Qu’il vienne d’ici ou de là, je le répète, il est de France, d’un pays où l’on se donne tout entier, lorsque la cause en vaut la peine. Il a eu une enfance heureuse, en tout cas abritée. Et c’est parce qu’il a compris son bonheur qu’il l’a abandonné pour se dévouer aux malheureux. Avant de les connaître, il a deviné les misères du monde, les misères physiques, les autres aussi, les plus grandes. Il a dit : « Je leur appartiens. Je leur porterai cette lumière, ce pardon, cette paix, cette espérance et cette force qui m’ont été prodigués : il faut que je partage ! »

A dix-huit ans, au sortir du collège, il s’est séparé de sa famille ; il s’est mis à l’étude de la philosophie et de la théologie ; surtout il a cultivé, dans le silence et le recueillement, les vertus dont il faut avoir une ample provision pour être un médecin d’âmes. Un peu plus tard, il a reçu les pouvoirs mystérieux qui font de lui le prêtre, médiateur, consolateur, et juge au nom de l’invisible Justice. Il a compris que l’épreuve est la quête divine, perpétuelle, de quoi acheter la vie éternelle. Il accepte plus que le lot commun. Il se sacrifie.

Lorsqu’il rentre dans la société, distinct, marqué d’un caractère ineffaçable, il est avant toute chose un des biens des pauvres, des tristes, des délaissés, celui sur qui toutes les misères ont un droit et qu’elles ne lâcheront plus. Et c’est pourquoi elles peuvent exiger qu’on le leur donne, et qu’il parte avec elles, pour les assister et pour les absoudre, quand on leur dit : Allez vous battre !

Il est donc parti. Et maintenant je puis citer quelques pensées de cet aumônier militaire, quelques fragments de ses lettres qui m’ont été communiqués. Il ne les a pas écrites pour être publiées. Il exerce son ministère sur la ligne de feu et dans les ambulances les plus proches du feu. Il est au nord, au sud, au centre. Les noms changent, les aptitudes sont différentes, les âges varient entre vingt-cinq et cinquante ans : mais le cœur est le même. C’est toujours l’Aumônier.

– « Mes paroissiens me prennent tout mon temps, et même ils m’ont pris tout mon cœur. Vous ne sauriez croire combien est absorbant et consolant le ministère du prêtre-soldat. On écrira l’Histoire extérieure de la guerre ; on citera de grands noms ; on exaltera de beaux gestes : ce qu’on ne saura point, ce seront les actes d’héroïsme qui se passent dans le secret des âmes, et qu’on n’arrive à connaître que par surprise, ou quand on passe en prêtre au chevet des blessés ou au confessionnal. On ne blase point sur de pareilles scènes. Elles perfectionnent la sensibilité. La guerre simplifie l’âme. »

– « Je suis allé le voir, lui qui se déclarait ennemi des prêtres. Il était blessé. Il m’a reconnu, et voilà son maigre visage qui se tend vers moi. Je veux me retirer après quelques moments ; il me retient : « Ma vie c’est de lutter, vous le savez bien. Mais, de vous voir parmi nous, depuis le commencement de cette guerre, cela me retourne. Jusqu’ici, je n’ai connu que la passion du bien-être pour les camarades et pour moi, et puis la haine universelle. Et vous nous montrez que la haine n’existe pas. Ce matin, vous pleuriez, quand mon voisin est tombé, comme s’il avait été votre frère. A moi, bien des fois, vous m’avez tendu la main. Vous êtes plus gai que nous. Je me suis fait cette réponse : c’est sa croyance qui le pousse; elle doit être vraie. »

– « Même ceux qui n’usent pas de notre ministère sont heureux d’avoir un prêtre avec eux. Ces hommes, à qui la France demande le sacrifice de leur vie, comment leur refuserait-on l’assistance d’un prêtre, quand le plus misérable condamné l’obtiendrait sans peine ? Notre place est parmi eux ; notre costume doit être celui auquel ils sont habitués : la soutane ; nous devons être reconnaissables ; une foule d’âmes nous demandent courage, et en donner est notre mission. L’expérience est faite : un aumônier qui aime les soldats et qui en est aimé est aussi utile dans le danger que dans les ambulances et dans les hôpitaux. Il en faut partout où l’on souffre et partout où l’on meurt. »

– « A onze heures du matin, je me trouvais dans les tranchées, quand, subitement, sans autre préparation d’artillerie que le bombardement habituel, des coups de mine en firent sauter une longueur de deux cents mètres. Aussitôt, l’infanterie allemande se précipitait dans la crevasse, et une canonnade faisait barrage, en arrière, sur tous les chemins d’accès. La grêle de balles et d’obus dura deux heures, pendant lesquelles j’eus la consolation de distribuer beaucoup d’absolutions, de communions. La journée finit sous un marmitage assez ralenti. A minuit, contre-attaque. Les bataillons avancent peu à peu, dans l’ombre ; tandis qu’ils attendent l’heure du carnage, dissimulés par petits paquets derrière les tranchées ou les ruines, je passe au milieu d’eux, lavant les âmes. Enfin l’heure approche ; ils mettent baïonnette au canon. La Providence m’a si bien placé que tous, au moment de s’élancer à l’assaut, défilent devant moi. Un jeune et beau gars, imberbe, s’approche, lui aussi, et demande, non pas l’absolution, mais le baptême. Pas moyen de trouver une goutte d’eau, alors que dans d’autres tranchées il y en a jusqu’aux genoux. Heureusement N.-S. a sauvé le pauvre enfant de la fournaise. Je ferai le baptême un jour prochain.»

– « Parmi les jeunes recrues nouvellement arrivées, beaucoup ne savent pas qu’il y a une vie future, et, devant un crucifix, sont incapables de dire ce qu’il représente. Et, dans quelques semaines, beaucoup seront tués ! Je vous en prie, bénissez-moi. »

– « Depuis des mois, je suis devenu un des rouages de la gare, que je ne quitte ni jour ni nuit ; je vis dans une admirable harmonie avec le chef de gare, les sous-chefs, les contrôleurs, les conducteurs ; tous les gens du P. 0. sont simples et sérieux ; souvent aussi nous les soignons, car il y a des accidents. Ce qui m’enchante, ce sont mes infirmiers, quinze poilus, qui arrivent de partout, de Paris et du fond de l’Indre. Ils sont devenus sincèrement exquis, d’un dévouement à toute épreuve, même quand il faut se lever à une heure et demie du matin et transporter 200 blessés. Je vous assure que j’ai fait une vraie découverte, en les voyant si charitables. Ils sont de tout âge : un ouvrier tourneur de Paris, un wattman, un restaurateur, un marchand de plumeaux, des ouvriers, un domestique, un charretier. Je les aime bien et ils me le rendent. »

– « Je venais de communier un sergent-fourrier, dans une maison de village. Je continue mon chemin. Des obus éclatent en arrière. On court après moi : Venez ! venez ! J’arrive dans la maison mise en pièces par la canonnade, et je reconnais mon sergent-fourrier, gravement blessé, qui me tend la main. Je lui demande d’offrir à Dieu ses souffrances : « C’est déjà fait, monsieur l’aumônier. » Et il sourit, d’un vrai sourire. Pourtant, il a reçu un éclat d’obus dans le ventre ; il a un bras abîmé. Nous nous baissons, ses camarades et moi, pour l’emporter. Il ne peut retenir une plainte. Nous hésitons ; nous voulons le poser de nouveau à terre. Mais il nous dit : « N’ayez pas peur de me faire mal. » Vous avez l’ordre : emportez-moi ! » Je n’ai plus revu mon enfant. Je ne sais pas s’il est mort. »

Jusqu’ici je n’ai donné aucun nom. J’en dirai un : il faut que soit signée la belle parole que je vais rapporter. Peut-être vous souvenez- vous que, vers le milieu de mars, l’abbé Louis Lenoir, aumônier titulaire de la 2e division d’infanterie coloniale, a été nommé chevalier de la Légion d’honneur. Dans la proposition, qui fut lue devant les troupes, le généralissime disait : « Depuis le début des opérations, provoque chaque jour l’admiration des hommes et des officiers, par son courage et son abnégation. Dans tous les combats, a toujours été aux premiers rangs, pour se porter au secours des blessés, se prodiguant à tous, indistinctement. Vient d’être blessé d’un éclat d’obus, alors qu’il transportait un blessé au poste de secours. » Or, le 17 mars, l’abbé Lenoir était à son poste, occupé des soldats, ne songeant guère aux honneurs, lorsque, à neuf heures et demie du matin, un cycliste vint lui dire : « On vous attend au quartier général. » A onze heures, devant un régiment de coloniaux sous les armes, et de nombreux soldats, le drapeau étant présent, l’aumônier est fait chevalier de la Légion d’honneur par le général Gouraud. Les hommes sont contents ; ils savent que c’est leur ami qui est récompensé ; ils ont vu, depuis sept mois, son héroïque charité ; ils disent : « Voilà une croix qui n’est pas volée! » On vient, de divers côtés, le féliciter. Lui, selon le récit d’un témoin, « content, mais ne voulant pas avoir l’air de plastronner avec sa croix nouvelle, par-dessus le bijou épinglé, il avait boutonné sa robe ». Il avait peur d’effaroucher quelqu’un. C’est si vite fait ! Vers le soir, dans quelle tranchée, dans quelle maison ruinée, dans quel coin d’ambulance, je l’ignore, il eut un moment de loisir. Vous savez que les aumôniers portent, pendue à leur cou, une custode de métal où sont enfermées des hosties consacrées. Alors, il se mit à écrire à un très intime ami, et il commença ainsi : « Ce matin, j’étais très occupé à confesser mes chers marsouins, quand on m’apporta l’ordre de me rendre immédiatement au quartier général, où le général m’attendait pour me remettre, devant les troupes, la croix de la Légion d’honneur. Ma grande joie est que la décoration s’est trouvée attachée, officiellement, sur le Saint-Sacrement même, qui, dans l’occurrence, la méritait seul. »

Quand je lis des mots comme celui-là, et des traits comme ceux-là, un cri monte de mon cœur : que c’est beau, la France ! Et lorsque je lis des choses tristes, – il n’en manque pas, – je répète mon cri, pour effacer.